Dans le flux tendu de l’actualité, il est fréquent de voir des imprécisions ou idées reçues. Grâce au recul et à l’expertise de ses contributeurs, la rubrique “Dans les faits” permet d’y voir plus clair. Aujourd’hui, Marine Lamotte, associée chez UGGC Avocats, revient sur un sujet très présent dans le débat public : la semaine de 4 jours.

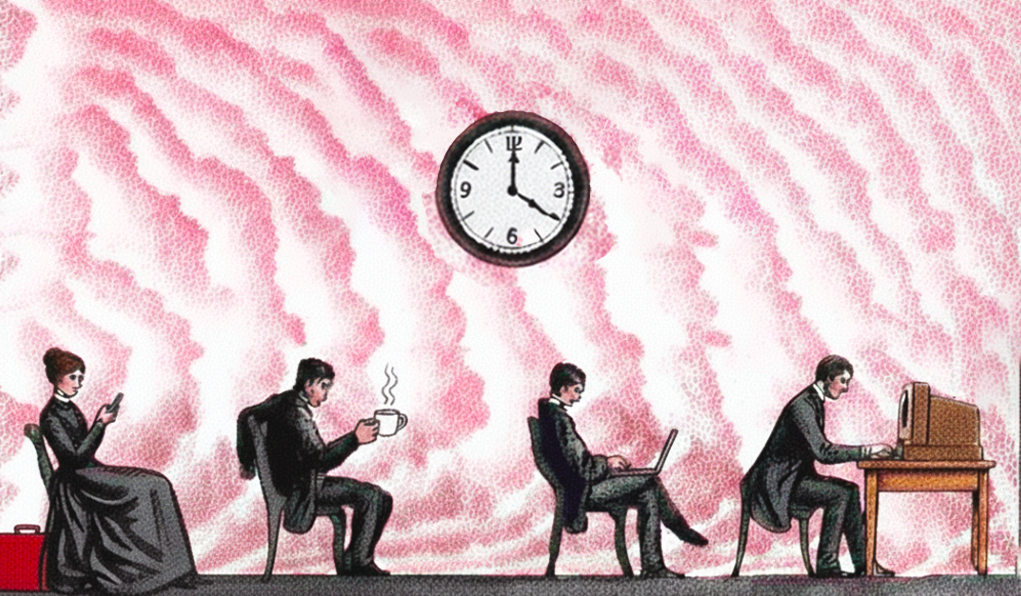

La semaine de 4 jours profite de fréquentes incursions médiatiques, portée par l’essor du télétravail et de nouvelles aspirations en matière d’organisation du travail. Nombreux sont les salariés à l’évoquer comme la formule idéale pour leur bien-être au travail : gain de liberté et de flexibilité dans leur agenda, meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle.

Du côté des entreprises, la semaine de 4 jours peut être un vrai atout : elle s’inscrit pleinement dans la stratégie de gestion des emplois et des parcours professionnels (attractivité en termes de recrutement et fidélisation des collaborateurs en poste) et aussi dans une démarche plus globale de responsabilité environnementale et sociétale.

Face à de telles promesses, de nombreuses expérimentations sont à l’œuvre.

Des expérimentations aux échantillons limités

La dernière expérimentation en date fut publiée en juillet 2025, par la revue Nature. Réalisée par l’University College de Dublin, l’expérimentation a été menée pendant six mois sur 2 896 employés issus de 141 organisations implantées dans différents pays (Australie, Canada, Nouvelle-Zélande, Royaume-Uni, États-Unis).

Les différents médias relayant l’étude partagent les résultats positifs : réduction moyenne de cinq heures de travail par semaine, baisse de la fatigue et des troubles du sommeil chez les salariés, meilleure efficacité au travail, réduction des activités à faible valeur ajoutée. Le tout à salaires équivalents.

Ceci dit, une limite est pointée : l’étude porte uniquement sur des entreprises volontaires, de petite taille, majoritairement ONG ou services sociaux, ce qui restreint la portée et la généralisation des résultats.

En France, les expérimentations en cours sont assez limitées comme le soulignait Pauline Grimaud dans son article : « La Semaine de 4 jours : travailler moins, tout en travaillant… plus ? » (Connaissance de l’emploi, sept 2024).

Elle souligne qu’en 2023, 459 accords d’entreprise mentionnant la semaine de 4 jours ont été identifiés sur le site Légifrance quand le nombre d’accords collectifs tous thèmes confondus s’élève à 88 000 en France, dont 17 000 sur le temps de travail (données Dares 2022). Autre précision éclairante : parmi les accords mentionnant la semaine de 4 jours, un certain nombre d’entre eux ne font que l’évoquer sans toutefois la mettre en place.

Plusieurs semaines de 4 jours expérimentées

Toujours selon Pauline Grimaud, trois types de semaines de 4 jours ressortent majoritairement, avec des poids distincts :

- Semaine de 4 jours sur 5 (la majorité des accords) : Modèle le plus répandu dans les bureaux et l’industrie. Le jour non travaillé peut être collectif (arrêt de l’activité) ou individualisé (jour fixe ou par roulement).

- Semaine de 4 jours modulée : Permet d’ajuster le nombre de jours travaillés dans la semaine en fonction des fluctuations de l’activité de l’entreprise. Combine des périodes de basse activité (semaines de 4 jours, 30-32h) et de haute activité (semaines de 5-6 jours, 40h ou plus).

- Semaine de 4 jours sur 6 ou 7 jours : Adoptée majoritairement dans les secteurs de la santé et du commerce, où les besoins sont continus. Elle permet d’augmenter l’amplitude journalière de travail sur un nombre plus restreint de jours travaillés. Les salariés travaillent par roulement, le plus souvent avec des jours de repos non fixes et non consécutifs.

Ces 3 modalités d’organisation permettent certes d’atteindre les 4 jours de travail hebdomadaires souhaités. Mais ces aménagements ont des conséquences sur d’autres dimensions du temps de travail, et notamment les horaires et le rythme de travail.

Un “bien-être au travail” comprimé.

En examinant de plus près les accords collectifs d’entreprise liés à la semaine de 4 jours, on constate que le bien-être au travail est souvent présenté comme la principale motivation de leur adoption. Cependant, la préservation de la productivité et de la performance économique reste une priorité. En définitive, le bien-être au travail apparaît comme un levier de compétitivité pour les entreprises.

Cette double visée conduit logiquement et dans la majorité des cas à des semaines de travail plus courtes certes, mais à des journées de travail plus denses.

Au final, les initiatives autour de la semaine de 4 jours mettent en lumière la complexité de l’équilibre entre les contraintes organisationnelles et économiques de l’entreprise et l’amélioration du bien-être des salariés. L’intensification du travail les jours travaillés comme l’octroi de repos variables et /ou non consécutifs sont notamment de nature à atténuer les effets a priori positifs de cette organisation du travail.

Affaire à suivre

Chaque entreprise est libre de concevoir son propre dispositif, la phase d’expérimentation étant indispensable. Il n’y a pas une semaine de 4 jours, mais plusieurs configurations possibles pour tenir compte des spécificités et des besoins de chaque entreprise. Il faut relever – car c’est peut-être contre-intuitif – la souplesse du droit du travail puisqu’en matière de durée du travail de nombreux aspects peuvent être négociés par accord collectif d’entreprise, ce qui implique dialogue social et consensus.

D’autres expérimentations en cours pourraient bien faire apparaître des modèles plus vertueux, capables d’atténuer les effets négatifs évoqués précédemment. A ce titre, attendons les résultats d’une étude entreprise par l’EM Lyon qui suit une phase d’expérimentation depuis décembre 2024, auprès de 400 entreprises accompagnées pour concevoir leur propre dispositif. Les résultats sont annoncés pour la fin d’année 2025.