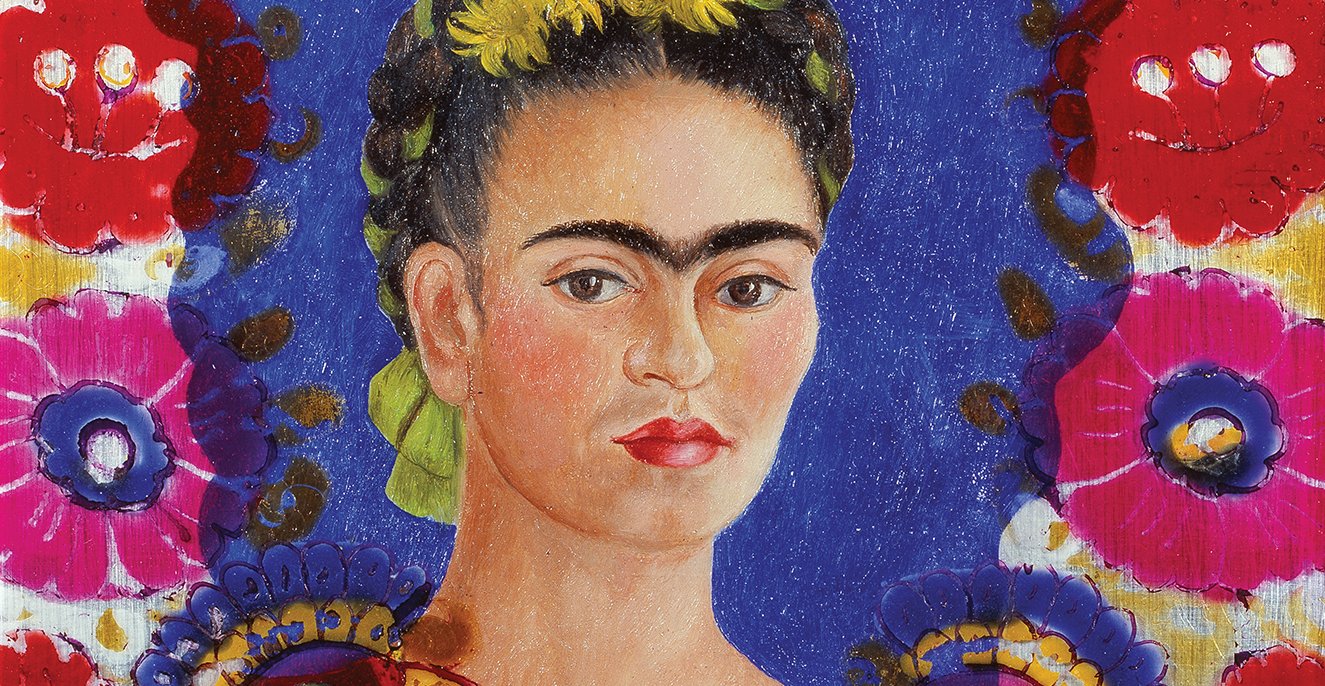

Avec « Œuvre en miroir », 90° décrypte le droit à l’aune d’une œuvre d’art . Place à un autoportrait haut en couleur signé Frida Kahlo : le Cadre, conservé au Centre Pompidou à Paris.

La reconnaissez-vous ? Nul besoin d’être historien de l’art pour identifier Frida Kahlo sur cette toile. Le Cadre, peint en 1938 par l’artiste est un autoportrait d’une étonnante intensité. Isolée au centre d’une fenêtre ornementale, la figure de l’artiste nous interroge : ce visage est-il simplement sa propre représentation ou constitue-t-il également un signe identitaire, distinctif, une manière consciente d’affirmer sa marque personnelle ?

Le droit s’interroge, l’art inspire.

Une icône dans le miroir ?

Récemment, l’EUIPO (Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle) a refusé l’enregistrement d’une marque figurative tirée d’une photo du visage d’une personnalité connue des Pays-Bas. En cause ? L’absence de caractère intrinsèquement distinctif et de notoriété suffisante.

Sur le plan juridique, l’enregistrement d’une marque doit respecter plusieurs conditions fixées par le règlement 2017/1001. Parmi celles-ci, le signe doit être licite, disponible, mais aussi distinctif et non simplement descriptif. À ce titre, les marques qui manquent de caractère distinctif ou qui se contentent de décrire un produit ou un service sont en principe refusées.

Dans ce cas précis, l’EUIPO a estimé que le visage photographié n’était pas descriptif : un visage masculin étant courant dans la publicité, la photo ne renvoie à aucun produit ou service particulier. En revanche, sur la question du caractère distinctif — qu’il soit propre à l’image ou acquis par l’usage — l’examinateur a jugé que la notoriété de la photo était insuffisante et qu’elle ne présentait aucun élément marquant ou différenciateur.

Un œil critique sur l’EUIPO

Pour l’EUIPO, un signe figuratif doit permettre l’identification immédiate d’un produit ou d’un service, tout en évitant de simplement décrire la personne ou le secteur concerné. En somme : un visage iconique ne devient pas automatiquement une marque.

Cette exigence mérite toutefois d’être nuancée. D’une part, l’EUIPO a déjà validé le dépôt de marques nominatives faisant référence à des personnalités publiques, comme les agences immobilières “Stéphane Plaza”. D’autre part, plusieurs précédents viennent contredire une interprétation stricte : la justice allemande a, par exemple, admis l’enregistrement d’un portrait de Marlene Dietrich, tandis que l’EUIPO a accepté des marques figuratives représentant des personnages emblématiques stylisés, tels que Monsieur Propre ou le Colonel Sanders (KFC).

Précisions que, actuellement, rien dans la législation n’impose qu’une marque figurative doive être stylisée pour être enregistrée. Alors, pourquoi ce refus plus récent ?

Le débat est encore en suspens alors que la Grande Chambre de recours de l’EUIPO devra trancher pour l’avenir du droit des marques en Europe : un visage peut-il être un signe distinctif à part entière, ou doit-il rester en dehors du champ de la propriété intellectuelle ?

À la croisée des droits

Le sujet révèle une porosité entre droit des marques, droit d’auteur et droit à l’image.

Du côté du droit des marques, un visage, loin d’être figé, varie, s’anime, se transforme. Alors quel signe protégé en cas de variations ? Faudra-t-il enregistrer chaque expression, chaque éclair de regard ? Une telle granularité ouvre la voie à une complexité juridique vertigineuse et à des coûts importants pour les titulaires des marques concernées.

Dans le cadre du droit d’auteur, un visage stylisé, fruit d’une œuvre originale et de l’esprit, est concerné par ce régime, particulièrement protecteur en France.

Par ailleurs, du visage découle un droit de la personnalité impliquant respect de la dignité avant tout accaparement commercial…Frida Kahlo est décédée en 1954, mais son image continue de vivre, de circuler, de se vendre. Alors, qu’advient-il de ce droit après la mort de l’intéressée ? La réponse varie selon les pays. En France, le droit à l’image s’éteint au décès de la personne, sauf dispositions spécifiques ou volonté exprimée par les héritiers. Sur le même continent, l’Espagne permet aux ayants droit de contrôler l’usage de l’image d’une personne même après sa mort. Cela soulève une autre question : comment gérer l’exploitation transfrontalière d’un visage enregistré comme marque ?

Juridiquement, cela suppose d’envisager une protection multiple, évolutive, voire hybride.

Entre image de soi et image de marque

Dans un monde où la frontière entre identité personnelle et signes commerciaux s’atténue, le cadre juridique se doit d’être précis, d’autant plus avec l’incursion de l’intelligence artificielle qui bouleverse et démultiplie les modes de représentations visuels.

A ce titre, le dépôt d’un visage en tant que marque pourrait contribuer à protéger son titulaire des utilisations abusives tout en ouvrant de nouvelles opportunités commerciales…

Mais attention à ne pas tout confondre. Car derrière chaque visage, il y a une histoire. Frida Kahlo, comme le suggère si bien Le Cadre, nous rappelle que l’image est d’abord un espace intime, et parfois, un sanctuaire à préserver.