Coincés entre les IA qui détectent les deep fakes et celles qui les génèrent, les enfants peuvent-ils se protéger ?

Aujourd’hui, “un enfant apparaît en moyenne, avant ses treize ans, sur 1300 photos publiées sur les réseaux sociaux “(2). Majoritairement sur les comptes de ses parents et les siens.

Le partage excessif de photos crée une empreinte numérique et peut mener à des deep fakes potentiellement destructeurs pour l’identité et la vie privée de l’enfant.

Qu’en sera-t-il lorsque ces enfants découvriront avoir été autant exposés ? Auront-ils les outils juridiques pour se défendre ?

Bonne nouvelle, le droit n’accuse pas plusieurs trains de retard.

2025 : Les nouveaux-nés Ambre et Gabriel, prénoms les plus populaires de l’année [1]) comblent de bonheur leurs jeunes parents. Malgré les nuits entrecoupées par les biberons, chaque rire, chaque pleur est précieusement immortalisé. Un clic sur WhatsApp ou Instagram suffit pour partager leurs exploits avec la famille et les amis.

2026-2030 : Les outils d’intelligence artificielle générative font une entrée fracassante dans le quotidien. Simples, intuitifs, ils s’invitent dans nos smartphones. Les parents d’Ambre et Gabriel promptent des situations improbables : Ambre, radieuse, sur les genoux de Zinédine Zidane, tout nouveau sélectionneur de l’équipe de France de football, ou Gabriel, en larmes auprès d’un Vladimir Poutine fraîchement réélu. Ces images, extraites des comptes des parents, deviennent virales, alimentent les conversations du monde entier et enrichissent les mèmes qui fleurissent sur internet[3].

2040 : L’instant de gloire est passé, mais Internet n’oublie rien. Au collège, Ambre et Gabriel, 15 ans, et désormais en 3ème, sont la cible de moqueries cruelles. Leurs camarades exhument les photos d’enfance, les détournent, les transforment et les republient sur les réseaux sociaux. Cette nouvelle forme de harcèlement, basée sur le détournement de leur image, pèse lourdement sur leur moral.

Ambre et Gabriel n’en peuvent plus. Comment se protéger face à la diffusion incontrôlable de leur image ?

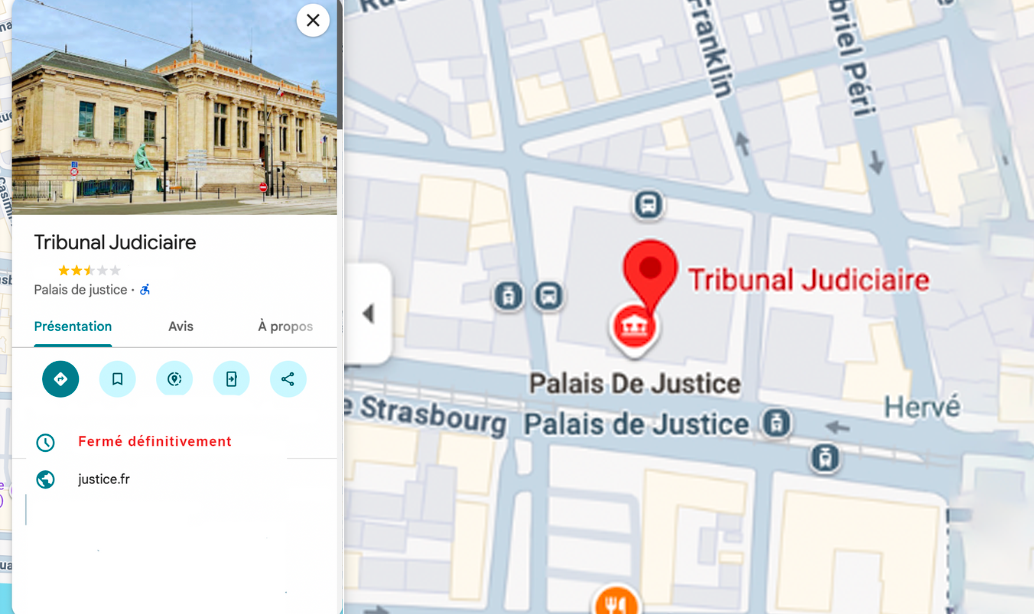

S’ils consultaient des juristes aujourd’hui, Ambre et Gabriel découvriraient déjà qu’ils ne sont pas sans défense.

D’abord, en droit français, chacun peut contrôler les utilisations qui sont faites de son image (sous réserve de certaines limites telles que le droit d’information du public). Ce principe découle de l’article 9 du Code civil qui protège le droit à la vie privée, et auquel le droit à l’image est rattaché par la jurisprudence. Ambre et Gabriel ne sont donc pas dépourvus de tout droit.

Au-delà de l’article 9, d’autres textes peuvent être invoqués pour s’opposer à une diffusion illicite de l’image et obtenir des sanctions pénales. C’est le cas de l’article 226-1 du Code pénal, qui réprime l’atteinte à la vie privée par la captation ou la diffusion non consentie de l’image d’une personne dans un lieu privé. L’article 226-8 sanctionne également les montages de paroles ou d’images sans consentement, s’ils ne sont pas clairement identifiés comme tels.

Les deepfakes sont également réprimés s’il n’est pas clair qu’il s’agit d’un contenu généré algorithmiquement ou s’il n’en est pas expressément fait mention. Au regard de l’accélération de la qualité et de la vitesse des outils d’intelligence artificielle, il y a fort à parier que les deepfakes seront de plus en plus simples à réaliser, réalistes, et donc difficiles à détecter.

Comment Ambre et Gabriel pourraient-ils faire appliquer en pratique leur droit à l’image ?

En principe, le droit à l’image des mineurs est exercé par leurs parents dans le cadre de l’exercice de leur autorité parentale. La loi n°2024-120 du 19 février 2024 visant à garantir le respect du droit à l’image des enfants énonce que « les parents protègent en commun le droit à l’image de leur enfant mineur (…) » et qu’ils « (…) associent l’enfant à l’exercice de son droit à l’image, selon son âge et son degré de maturité ». L’accord des deux parents est donc nécessaire pour diffuser l’image d‘un enfant. En cas de désaccord, il serait logique de privlilégier l’avis du parent qui s’oppose à la diffusion, cette décision étant a priori la plus protectrice de l’image et de la vie privée de l’enfant.

Mais si les parents d’Ambre et Gabriel ne sont pas disposés à agir ? Peuvent-ils se défendre seuls ?

La loi n°2020-1266 du 19 octobre 2020 qui encadre l’exploitation commerciale de l’image d’enfants de moins de seize ans sur les plateformes en ligne permet désormais au mineur de demander lui-même l’effacement des données qui le mettent en scène. Cette démarche est possible car l’image est considérée comme une donnée personnelle, et le consentement des parents n’est pas requis. Une disposition particulièrement utile pour les enfants propulsés «influenceurs » par leurs parents.

Quelles démarches pour le retrait des contenus ?

Depuis la loi pour la confiance dans l’économie numérique de 2004, les hébergeurs de contenus et les moteurs de recherche sont tenus de retirer les contenus illicites qui leur sont notifiés sous certaines conditions. Le DSA (Digital Services Act ou Règlement européen sur les Services Numériques adopté en 2022) renforce cette législation. La notification doit cependant respecter certaines conditions, notamment : (a) une explication étayée des raisons pour lesquelles le mineur considère le contenu comme illicite; (b) une indication claire de l’emplacement du contenu illicite (notamment l’URL), (c) le nom et le courriel du mineur, (d) une déclaration attestant la bonne foi du mineur quant à l’exactitude des informations fournies.

Si le DSA exige que ces mécanismes de notification soient « faciles d’accès et d’utilisation », leur compexité juridique peut rebuter un adolescent. D’où l’importance, en l’état actuel, d’une éducation ou d’une formation des plus jeunes aux moyens d’action.

Ambre et Gabriel devront-ils réclamer l’effacement chaque fois que le même contenu est republié ?

Si les hébergeurs, les moteurs de recherche et les plateformes n’ont pas d’obligation générale de surveillance, la jurisprudence a significativement renforcé cette exigence. Ainsi, dans une affaire impliquant Facebook, la Cour de justice de l’Union Européenne a précisé qu’un juge peut ordonner à un hébergeur de supprimer les informations dont le contenu est identique ou équivalent à une information déjà déclarée illicite (sous certaines conditions) [4].

Sur cette base, Ambre et Gabriel pourraient donc demander à Instagram de s’assurer que des photos identiques à celles sur lesquelles ils apparaissaient ne puissent plus être remises en ligne par des internautes peu scrupuleux.

S’il existe déjà certains outils à disposition d’Ambre et Gabriel, il est fort probable que d’autres outils verront le jour pour faciliter la collecte de preuves et la compilation des liens pointant vers les contenus qu’ils souhaiteront voir supprimer. Certains sont d’ores et déjà développés pour lutter contre les utilisations illégales de l’intelligence artificielle, comme la détection des morceaux générés par l’IA[5] dans le domaine du streaming illégal.

Ambre et Gabriel doivent garder en tête qu’en dehors des diffusions sur des plateformes de partage de vidéos, des utilisations commerciales validées par leurs parents ne pourront pas être retirées par la suite.

En témoigne l’affaire Spencer Elden, le bébé nageant nu vers un billet d’un dollar accroché à un hameçon sur la fameuse pochette de l’album Nevermind de Nirvana. Après avoir profité, selon les représentants du groupe, de sa célébrité en tant que « Nirvana baby » pendant près de 30 ans, Elden a intenté une action aux États-Unis en 2021, non pas sur le fondement de son droit à l’image mais en prétendant que la pochette relèverait de la pornographie infantile. Son action a finalement été rejetée en appel, le juge estimant que « ni la pose, ni la prise de vue, ni le contexte général ne suggèrent que cette pochette d’album contient un caractère sexuel explicite »[6]. Difficile, en effet, de trouver un fondement juridique lorsqu’on a soi-même profité voire cautionné l’exploitation de son image.

──────────

[2] A noter que selon l’exposé des motifs de la loi n°2024-120 du 19 février 2024 visant à garantir le respect du droit à l’image des enfants « en moyenne un enfant apparaît, avant ses treize ans, sur 1 300 photos publiées sur les comptes de ses proches ou les siens »

[3] Concept (texte, image, vidéo) massivement repris, décliné et détourné sur Internet de manière souvent parodique, qui se répand très vite, créant ainsi le buzz, https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/m%C3%A8me/10910896

[4] CJUE 3oct. 2019 aff. 18/18